郵便料金計器の価格帯やメーカーによる違いは?上手な選び方を紹介

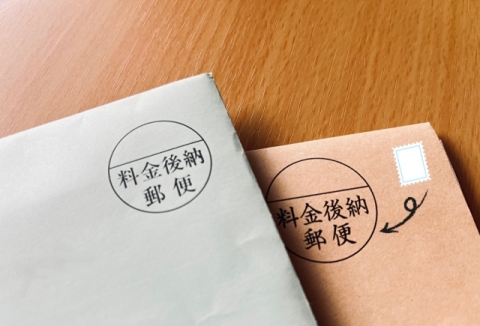

市役所や銀行、その他さまざまな企業からの郵便物を受け取ったとき、切手が貼られておらず「料金後納郵便」または「料金別納郵便」というマークが印字された封書を見たことはないでしょうか。

切手を貼ることなく郵便物を差し出すことができるため便利な制度なのですが、どのような手続きをすれば利用できるのか気になっている方も多いことでしょう。

そこで今回は、料金後納郵便と料金別納郵便を利用するための流れや、両者の違いについても詳しく解説していきます。

料金後納郵便とは?

料金後納郵便とは、郵便物を送る際の料金を1ヶ月分まとめて支払う仕組みです。

通常、ハガキや封書などを差し出す場合、切手を貼ってポストに投函するか郵便局の窓口へ持ち込んで料金を支払う必要がありますが、料金後納郵便であればそれらの手間が必要ありません。

では、料金後納郵便を利用するためにはどのような条件が必要なのか、手続きの流れもあわせて紹介します。

料金後納郵便の利用条件

料金後納郵便を利用するためには、以下の条件を満たす必要があります。

- 1ヶ月あたり50通(個)以上の郵便物・荷物を差し出すこと

- 郵便局の承認を受けること

- 1ヶ月間に差し出す郵便物・荷物の概算料金の2倍以上を担保として提供すること

「1ヶ月あたり50通(個)以上の郵便物・荷物」の条件について、例外として荷物および国際小包の場合は10個以上、EMSの場合は4個以上で申し込みが可能です。

ただし、「ゆうメール」および「ゆうパケット」は荷物としてカウントされません。

また、担保として提供するものは、現金または日本郵便が定める有価証券、金融機関の保証などが該当します。

料金後納郵便を利用する流れ

料金後納郵便を利用するまでの流れは以下の通りです。

1.料金後納郵便①承認を受ける

料金後納郵便を利用するためには、事前に郵便局からの承認を受けておく必要があります。

承認を得るためには「料金後納承認請求書」という書類が必要ですが、承認を得る郵便局によっては、その他の書類が求められる場合もあります。

承認を受けるための手続きについては、最寄りの郵便局または、日本郵便のお客様サービス相談センターまで電話のうえ確認しましょう。

お客様サービス相談センター

携帯電話からの場合は0570-046-666まで

2.料金後納郵便②郵便物の差し出し

郵便物または荷物へ「料金後納郵便」のスタンプを印字し、後納郵便物等差出表を添えて差し出します。

ここで注意しておきたいのは、後納郵便を差し出せるのは承認を受けた郵便局に限られるということです。

ただし、別途他局差出承認を受けることで、「後納郵便物等の他局差出制度」を利用でき、承認を受けた郵便局以外にも差し出しが可能です。

また、後納郵便物等差出表を添える代わりに、専用ケースに入れてポストに投函できる「後納ポストイン」というサービスも提供しており、これを活用することで郵便局の営業時間を気にすることなく差し出しが可能です。

料金後納のスタンプは、あらかじめ封筒などに印刷しておく方法以外にも、印鑑を使用して捺印する方法もあります。

3.料金後納郵便③料金の支払い

料金後納郵便として差し出した1ヶ月分の料金を、翌月末日までに指定口座へ振り込みます。

事前に手続きをしておけば、金融機関の口座から自動振替によって支払いも可能です。

ただし、口座振替の場合には翌月20日が引き落とし日となります。

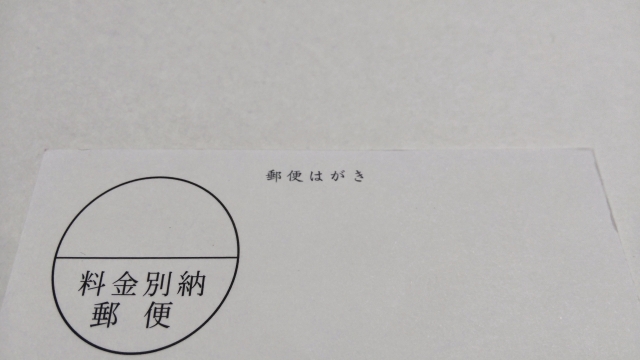

料金別納郵便とは?

料金後納郵便と混同しやすいのが料金別納郵便という制度です。

料金別納郵便とは、大量の荷物を差し出す際に切手を貼る必要がなく、料金を一括で支払う仕組みのことを指します。

料金後納郵便とは異なり、毎月コンスタントに郵便物を出さなくても、セールやキャンペーンのダイレクトメールなどスポット的に大量の荷物を差し出す際に活用できます。

では、料金別納郵便を利用するための条件や手続きの流れを紹介しましょう。

▶︎特定記録郵便はどんな制度?郵便局での出し方や注意点も解説

料金別納郵便の利用条件

料金後納郵便を利用するためには、以下の条件を満たす必要があります。

- 差し出す郵便物・荷物が同一料金であること

- 同時に10通(個)以上の郵便物・荷物を差し出すこと

上記のように、同一料金で10個以上の郵便物または荷物であれば料金別納郵便を利用できます。

たとえば、全部で30個の荷物があり、うち15個が1,000円、15個が500円であった場合には、1,000円の荷物と500円の荷物をそれぞれ1グループとして料金別納郵便で差し出すことが可能です。

また、ゆうパックや国際小包、EMSについては1通(個)でも料金別納郵便として差し出すことができます。

ちなみに、料金別納郵便は料金後納郵便のように事前の承認を受ける必要はなく、荷物の個数や同一料金といった条件を満たしていれば利用できます。

料金別納郵便を利用する流れ

料金別納郵便を利用するためには、郵便局へ荷物を持ち込み、上記の条件を満たしていることを確認したうえで受け付けられます。

このとき、料金別納分の料金を現金または切手によって窓口で支払う必要があり、通常の郵便物とは異なり、ポストへの投函では差し出しができないため注意しましょう。

ちなみに、料金別納郵便のマークを印字する場所は切手を貼る場所と同様ですが、封筒や荷物への印字ができない場合には、郵便局で専用のスタンプを押してくれます。

料金後納郵便と料金別納郵便の違い

ここまで紹介してきた「料金後納郵便」と「料金別納郵便」について、あらためて両者の違いを整理してみましょう。

事前承認や担保の有無、「料金後納郵便」および「料金別納郵便」スタンプの印字などの違いから見ても分かるように、料金別納郵便のほうが手軽に利用できます。

しかし、郵便物や荷物を出すタイミングがバラバラで、形状や大きさが異なり料金も異なる場合には、料金別納郵便よりも料金後納郵便のほうが適していることも事実です。

料金後納郵便・料金別納郵便のスタンプ印字について

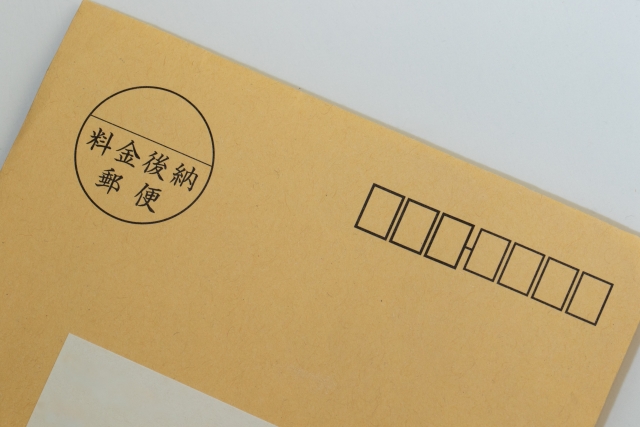

料金後納郵便および料金別納郵便として差し出す際には、従来切手を貼り付ける場所にスタンプを印字する必要があります。

形状や大きさ、その他表記上のルールなどを押さえておきましょう。

①印字場所

料金後納郵便と料金別納郵便で印字するスタンプは、縦長の封書であれば左上、横長の封書であれば右上の部分に印字します。

②形状・大きさ

スタンプの形状は丸型もしくは四角から選択でき、上部に「差出事業所名」として郵便局名を記載し、その下部に「料金後納郵便」または「料金別納郵便」と印字します。

ただし、郵便物や荷物の差出人名を記載してあれば、スタンプへの差出事業所名は省略することも可能です。

スタンプの大きさは厳密に決まっていませんが、丸型の場合は直径2〜3cm程度、四角の場合は縦と横それぞれが2〜3cm程度で作成します。

③広告表示も可能

料金後納郵便または料金別納郵便と表記した下半分のスペースに、差出人の対応業務などを示す広告を印字することもできます。

④送達日数の表示

郵便物または荷物を送る日数によって、スタンプに表記するラインの数が異なります。

- 通常と同じ日数で送達する郵便物・荷物

「差出事業所名」と「料金後納(別納)郵便」との間に1本のライン

- 3日程度の送達余裕承諾をした広告郵便物など(特割)

「差出事業所名」と「料金後納(別納)郵便」との間に2本のライン

- 7日程度の送達余裕承諾をした広告郵便物など(特特)

「差出事業所名」の上に1本のラインと、「差出事業所名」と「料金後納(別納)郵便」との間に2本のライン

料金後納郵便と料金別納郵便の違いのまとめ

料金後納郵便と料金別納郵便は名称も似ていることから、混同されやすいものです。

しかし、両者は明確な違いがあり、用途によっても選ぶべきサービスは異なります。

最適なサービスを選択できるよう、今回紹介した特徴や利用までの流れを把握し役立ててみてください。